Le 3e Festival du Film Asiatique de Danang (DANAFF) s’est déroulé du 29 juin au 5 juillet 2025.

Le DANAFF est soutenu par la ville de Danang, l’association pour le Développement du Film du Vietnam, le Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme du Vietnam, et un grand nombre de partenaires dont le Netpac (Network for the Promotion of Asian Cinema).

Les 106 films de la programmation sont répartis en plusieurs sections :

1- Asian Film Competition (14)

2- Vietnamese Film competition (12)

3- Vietnamese cinema today (19)

4- Panorama of Asian Cinema (25)

5- Half a Century of Vietnamese War Cinema Since National Réunification (April 30th, 1975 – April 30th, 2025) (22)

6- Korean Cinema and its Marks Throughout History (14)

LES FILMS DE L’ASIAN COMPETITION :

Stranger Eyes de Yeo Siew Hua (Singapour) : Après la disparition de leur fille, un couple reçoit des vidéos de leur vie privée et réalise que leur quotidien est filmé à chaque instant de leur vie. Ce film venu de Singapour est une réflexion sur la vidéosurveillance ayant envahi toutes les sphères de la vie sociale tant publique, que privée au nom du tout sécuritaire. Yeo Siew Hua déclare à propos de son film « pour moi ce qui est le plus intéressant c’est lorsque l’intrigue se termine et que la vraie vie va commencer ».

Ce désir de sécurité, par le biais de la télésurveillance, voulue à l’échelle planétaire, débouche sur une forme de totalitarisme consenti. Le film évoque aussi le problème de la solitude connectée. Paradoxalement, chacun, seul devant son écran, voit tout le monde, mais plus personne ne se regarde.

Reversi d’Adrian Teh (Malaisie) : L’idée de départ est intéressante. Que pourrais-je faire si je pouvais revenir dans le temps pour modifier les événements ? Notre vie est-elle toute tracée et rien ne peut en changer le cours ? Le triste constat de la fatalité contre laquelle on ne peut rien, même si on est rongé par le remords. La conscience de la faute commise et la demande du pardon peut-elle au moins apporter quelques réconforts aux victimes ?

Muddy Foot d’Ebrahim Azizi (Iran) est un film iranien distribué par Iranian Indépendents.

Ce qui au départ se présente comme un accident sportif sur un stade de foot évolue dans deux directions différentes : la présence de paris d’argent sur tout, notamment sur des matchs de foot, et la désillusion d’un frère pensant connaitre et aimer par-dessus tout son jeune frère lorsqu’il découvre la face cachée de celui-ci.

Muddy Foot est un film analysant la psychologie des personnages de façon très fouillée, où les dialogues sont nourris, à l’image de beaucoup de films iraniens.

Gulnara Abikeyeva, critique kazakh et Dastan Zhapar Ryskeldi (credit photo Jean-Marc Thérouanne)

Deal at the border de Dastan Zhapar Ryskeldi (Kirghizistan) entrelace les thèmes de la survie et du choix moral entre traditions culturelles et universalisme.

Cette œuvre poignante éveille les émotions et suscite la réflexion. L’acteur du premier rôle masculin accomplit une belle performance. Le scénario est solide. La photographie magnifie les décors naturels montagneux et arides du Kirghizistan donnant à ce thriller une tonalité d’Eastern dans la grande tradition des films d’Asie centrale.

Sleep with your eyes open de Nele Wohlatz (Taïwan – Brésil) est un film étrange réalisé par une taïwanaise d’origine européenne se déroulant à Recife au Brésil. Il aborde les thèmes de l’exil des immigrés et de leur exploitation par des compatriotes. L’actrice principale narre sa vie, au moyen de cartes postales qu’elle envoie à sa famille et ses amis restés au pays. La réalisatrice utilise de longs plans séquences, où peu de choses se passent, pour accentuer la vie monotone des personnages de son film, notamment celle de la jeune femme taïwanaise perdue dans l’immensité brésilienne. Celle-ci, pour briser sa solitude, tente de nouer une amitié avec un vendeur de parapluies et de bouées, tentant ainsi de s’enraciner dans ce pays étranger.

How to Forget you d’Yu Sakudo (Japon) : Un jeune homme doit faire face au deuil de la jeune femme qu’il allait épouser, décédée brutalement dans un accident de bus. Il retourne chez sa mère, médecin. Il désire écrire un livre pour faire « revivre » l’être aimé à jamais disparu. Pour s’aider dans cette démarche, il se met à fréquenter un groupe de personnes devant, comme lui, faire face à un deuil. Il sympathise avec un homme d’âge moyen se posant la même question que lui : comment continuer à faire vivre quelqu’un qui n’est plus là, doit-on le faire ou tenter d’oublier ?

Ce très beau film, plein de sensibilité, de psychologie vraie, pose de vraies questions auxquelles on est confronté devant le scandale de la mort.

(Crédit photo Jean-Marc Thérouanne)

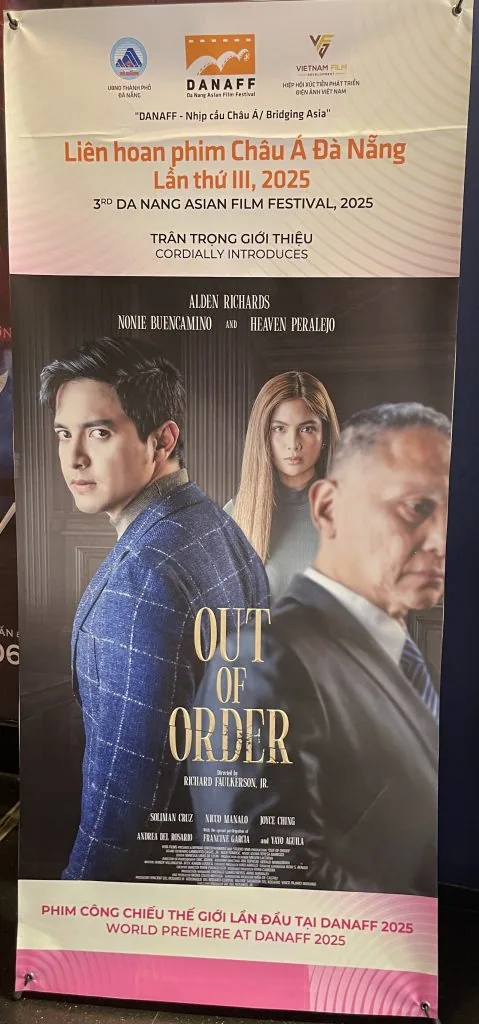

Out of order d’Alden Richards (Philippines) : Un jeune avocat doit défendre son père avocat accusé du meurtre d’une jeune transgenre. Devant l’accumulation des invraisemblances, le spectateur s’interroge. S’agit-il d’une farce ?

La comédie burlesque est un genre en soi.

Don’t cry Butterfly de Duong Dieu Linh (Vietnam) conte l’histoire d’une famille qui se délite. La mère au foyer fait tout. Son mari est un taiseux infidèle désirant la quitter. Sa fille unique rêve de partir à l’étranger. Elle a un jeune voisin mal dans sa peau qu’elle essaie de réconforter. Elle est prise de cauchemars faisant basculer ce film d’inspiration sociale sur l’éclatement familial dans le cinéma de genre hésitant entre le fantastique et l’horreur. Du genre fantastique elle tire des images surréalistes très belles, du genre horreur elle retient des thématiques proches du cinéma populaire dit de quartier.

(Crédit photo Jean-Marc Thérouanne)

The Father de Battulga Suvid (Mongolie) brosse le portrait d’un père, de ses deux fils dont le plus jeune abandonne femme et enfant. Cette famille paysanne nomade, vivant dans l’immensité de la steppe mongole se voit confrontée aux voleurs de chevaux et aux attaques de hordes de loups. Cette chronique de la vie rurale décrit la rude vie des bergers mongols. Ce film s’inscrit dans la tradition des films ethniques avec « un happy end », le retour du fils prodigue revenant une dizaine d’années plus tard ayant laissé les siens confrontés à des problèmes de survie dans un environnement hostile.

Like a Rolling Stone d’Yin Lichuan (Chine). Cette réalisatrice chinoise s’est fait connaître en Occident par son film «

Knitting » sélectionné à la Quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes en 2008, puis distribué en salle en France. Il traitait du problème du couple dans le cadre d’une cohabitation à trois et de l’impossibilité du vivre ensemble dans le cadre d’une telle configuration relationnelle.

Dans ce nouvel opus, Yin Lichuan, revient sur le problème du vivre ensemble et de la durée de vie d’un couple dans la Chine contemporaine remettant en cause le rôle traditionnel de l’épouse mère au foyer. L’héroïne du film, une femme dans la cinquantaine a, depuis l’enfance, sacrifié sa vie personnelle pour les autres. Sa vie est retracée, à travers des flashbacks, de son adolescence à aujourd’hui.

Un jour, elle décide d’apprendre à conduire. Suite à son succès au permis, elle laisse les siens pour une fuite sans retour. Elle semble enfin découvrir le bonheur à travers la nature sauvage de l’immensité de la Chine rurale et montagneuse.

L’actrice principale tient le film de bout en bout par la virtuosité de son jeu de comédienne.

In the Name of Fire d’Abhilash Sharma (Inde) est un film en noir et blanc à la photographie travaillée. Le juste choix du noir et blanc semble s’être imposé au réalisateur pour traiter la misère sociale frappant durement une famille de basse caste. Le mari courageux n’hésite pas à faire toutes sortes de petits travaux pour nourrir sa famille. Hélas, il ne rencontre que des personnes d’une rare méchanceté l’exploitant sans pitié. L’un d’eux, encore plus cruel que les autres, incite la foule à le lyncher à mort. Pendant ce temps, son épouse restée dans leur bien pauvre chaumière de bois et de palmes tressées, n’arrive pas à nourrir son nourrisson faute de lait. Elle-même ne parvient pas à se nourrir, vivant dans l’attente du retour de son mari travailleur journalier. La faim lui provoque des crises d’hallucinations. Elle se croit la proie d’un dieu démoniaque lui ordonnant de sacrifier son enfant sur l’autel de la rédemption, ce qu’elle refuse. La folie s’empare d’elle, la faisant passer pour une sorcière auprès des villageois superstitieux. Ceux-ci la lapident pensant conjurer ainsi le mauvais sort.

Noir c’est noir, il n’y a plus d’espoir.

Family Secret de Lee Sang Hoon (Corée) est une comédie dramatique dont le traitement relève plus du téléfilm que du film. Le thème du film aborde la perte d’un être cher, en l’occurrence le fils de la famille.

(Crédit photo Jean-Marc Thérouanne)

Black Dog de Guan Hu (Chine) s’inspire de l’histoire vraie de la chasse aux chiens errants en Chine à la veille des Jeux Olympiques de Pékin de 2008.

Lang revient dans sa ville natale aux portes du désert de Gobi. Alors qu’il travaille pour la patrouille municipale chargée de débarrasser la ville des chiens errants, il apprivoise l’un d’entre eux. Cette rencontre, entre l’homme et le chien, marque un nouveau départ pour ces deux âmes solitaires.

Guan Hu, reconnu en France pour son talent auréolé du Cyclo d’or décerné lors du 16e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul 2010, pour un précédent film « Cow », abordait déjà le thème du rapport homme – animal dans le contexte de la guerre sino-japonaise de 1937. Il traitait déjà ce sujet avec humanité et émotion. La qualité du travail photographique est éblouissante, l’acteur principal est parfait. Le grand réalisateur chinois Jia Zhang-ke incarne le second rôle masculin avec finesse et humour.

Abel d’Elzat Eskendir (Kazakhstan) : Dans le paysage turbulent du Kazakhstan post-soviétique en 1993, les fermes collectives sont démantelées et les propriétés doivent être privatisées. Personne ne croit que la répartition des biens sera équitable ; les dirigeants ont depuis longtemps outrepassé leurs pouvoirs officiels, se partageant les moutons entre eux. Cela laisse le berger Abel, souhaitant simplement recevoir sa juste part, dans une impasse. Ce paysan résilient, porteur du rêve modeste de garantir ce qui lui revient de droit, doit faire face à des luttes personnelles. Doit-il céder à la corruption ou se battre pour ce qui est juste ?

« Le film aborde un thème profondément tragique : le traitement le plus cruel infligé à une personne – la dévalorisation de l’individu par la société – après qu’il lui a consacré toute son énergie et sa vie adulte ». Elzat Eskendir

Article de Jean-Marc Thérouanne