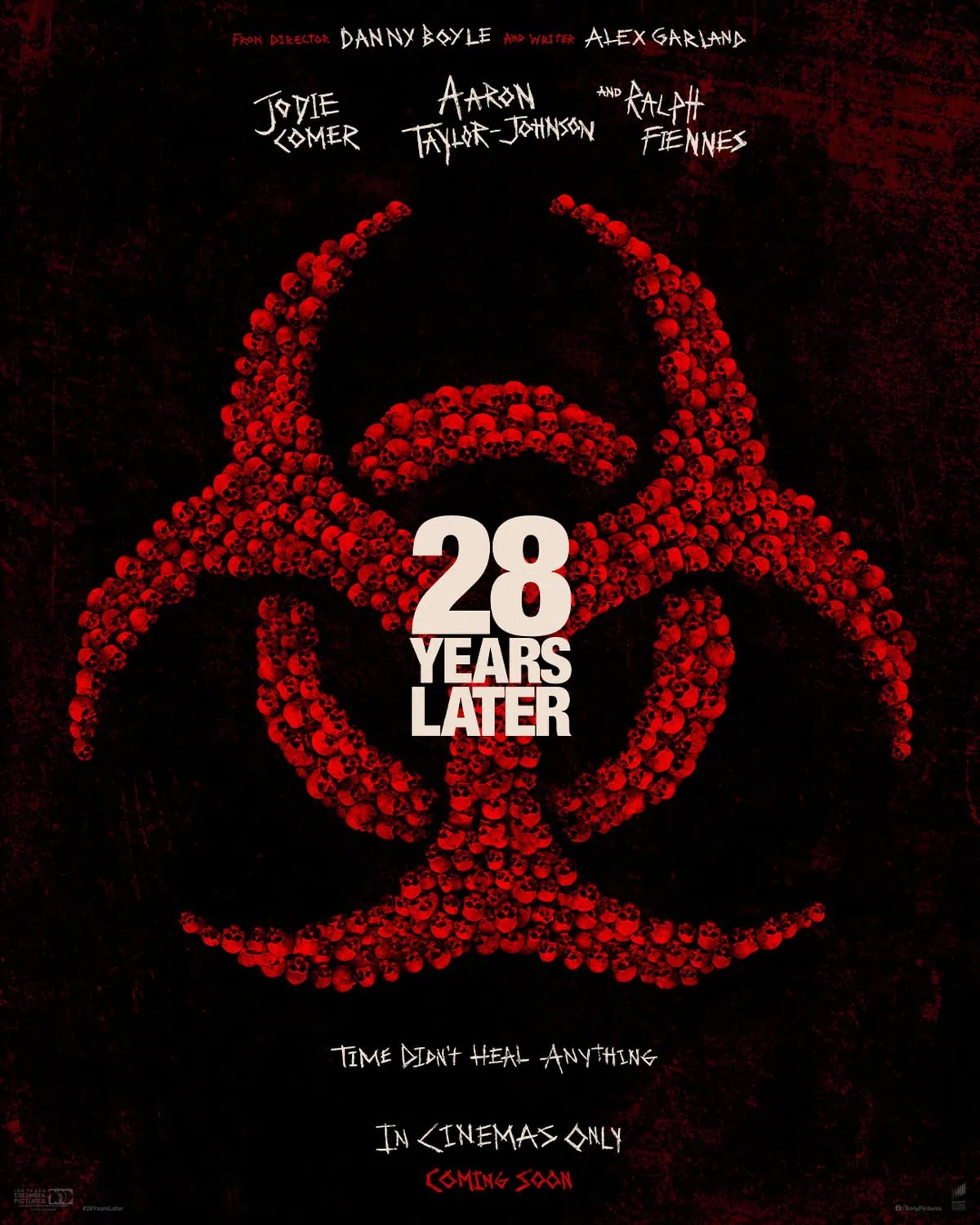

Critique de 28 Ans plus tard

Synopsis

Cela fait près de trente ans que le Virus de la Fureur s’est échappé d’un laboratoire d’armement biologique. Alors qu’un confinement très strict a été mis en place, certains ont trouvé le moyen de survivre parmi les personnes infectées. C’est ainsi qu’une communauté de rescapés s’est réfugiée sur une petite île seulement reliée au continent par une route, placée sous haute protection. Lorsque l’un des habitants de l’île est envoyé en mission sur le continent, il découvre que non seulement les infectés ont muté, mais que d’autres survivants aussi, dans un contexte à la fois mystérieux et terrifiant…

Avis de Yanick Ruf

Un retour au monde de l’infection

Le film nous projette presque trois décennies après la première vague d’infection, dans un monde qui a appris à vivre avec le traumatisme et la peur du virus. Le choix de situer l’action dans une Europe qui a « maîtrisé » l’épidémie, tandis que l’Angleterre reste une terre maudite et mise en quarantaine, installe immédiatement un sentiment d’abandon et de culpabilité collective.

Une ouverture-choc et un ton sans concession

Dès la première scène, avec ce carnage impliquant des enfants, le film se positionne : pas de demi-mesure, pas de protection pour les plus innocents. Cette séquence n’est pas qu’un coup de poing gratuit, elle fixe le ton moral de l’œuvre : dans ce monde, la survie se paie par des choix atroces, et la frontière entre victimes et monstres se brouille constamment.

Le retour de Danny Boyle derrière la caméra se voit dans l’énergie et la nervosité de la mise en scène. L’utilisation d’une vingtaine d’iPhone pour certaines scènes d’action ne relève pas du simple gadget : ces images fragmentées, multiples, créent une texture visuelle presque documentaire, comme une captation sauvage de la catastrophe, qui renforce le sentiment d’urgence et d’immersion.

Le choix d’un petit village sur une île, figé dans une sorte de Moyen Âge moderne, donne au film une identité visuelle très forte. Entre fortifications de fortune, rites de survie archaïques et technologies résiduelles, le décor évoque une humanité revenue à des réflexes féodaux tout en étant hantée par les vestiges du monde d’avant.

L’introduction de différents « types » de zombies (alphas, rampants, corbeaux,…) enrichit la grammaire horrifique de la saga. On a parfois l’impression d’assister à une partie de jeu de plateau type Zombicide, avec des profils d’ennemis différenciés qui demandent des stratégies de survie spécifiques, ce qui dynamise les scènes d’affrontement et évite la monotonie.

Certaines séquences s’imposent comme de véritables tableaux, notamment celle sur la digue, de nuit, où la lumière, le mouvement des silhouettes et l’immensité du décor créent une poésie sombre et hypnotique. Ces moments suspendus, d’une grande beauté visuelle, contrastent avec la brutalité du récit et rappellent que Boyle sait filmer la fin du monde avec une vraie sensibilité picturale.

En fin de compte, « 28 ans plus tard » n’est pas qu’un énième chapitre de saga, mais une extension du mythe : on n’est plus seulement dans la survie immédiate, mais dans la question de ce que devient une civilisation après plusieurs décennies de peur, de confinement et de fragmentation. Le film réussit à conjuguer spectacle gore, tension permanente et réflexion sur la régression sociale, tout en offrant des images fortes qui restent en tête longtemps après la projection.